2025年11月14日

配天机器人2025年11月14日

TE2025年11月14日

西门子2025年11月14日

新时达2025年11月14日

蔡司工业

2025年11月13日

埃尔森

2025年11月10日

BBS

2025年11月07日

劳易测

2025年11月06日

和利时

2025年11月14日

威图

2025年11月14日

TE

2025年11月14日

KUKA

2025年11月14日

先导智能

2025年11月14日

TDK

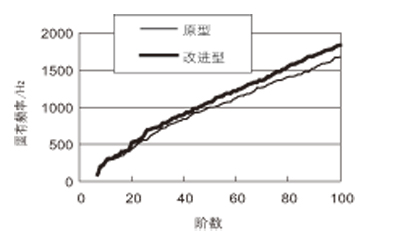

图1 油底壳的有限元计算模型

随着内燃机的强化,人们对内燃机的振动和噪声控制问题越来越重视。油底壳的辐射噪声有时可占发动机总噪声的15%~22%左右,因此降低油底壳的辐射噪声对降低发动机整体噪声有着重要的意义。

近年来,随着计算机技术的飞速发展,在汽车产品开发方面,CAE技术已经大量应用。在零部件以及整车尚未制造出来时,使用CAE技术可以对它们的强度、可靠性以及各种特性进行计算分析,在计算机上进行“试验”。有限元分析技术是CAE技术中的重要方法之一。有限元法在力学领域中的应用已相当成熟,但由于声辐射问题需要对整个外部声场划分三维网格,使得单元数量和求解工作量巨大,甚至无法求解。因此,有限元技术在声学领域里的应用仅限于内场分析和简单规则结构的外场分析。而边界元法则利用边界积分方程,使问题的维数降低了一维,并且既能求解有界区域问题,也能求解无界区域问题。这两种方法相辅相成,它们的组合有着广泛的应用。

油底壳辐射声场模型的建立

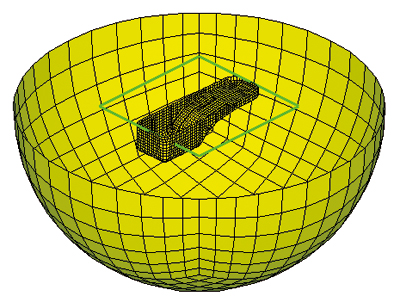

根据油底壳的结构参数及材料参数,建立了如图1所示的有限元模型。并进行了谐响应分析,得到了油底壳在螺栓加速度谱激励下的位移响应,作为辐射声场边界元分析的计算边界。同时,建立了如图2所示的油底壳边界元的半消声室模型,图中的半球形网格为按照ISO3744-1994要求建立的域点网格,半径为1.45m。

图2 油底壳的半消声室模型

材料阻尼的变化对油底壳辐射噪声的影响

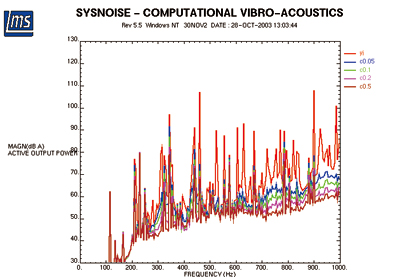

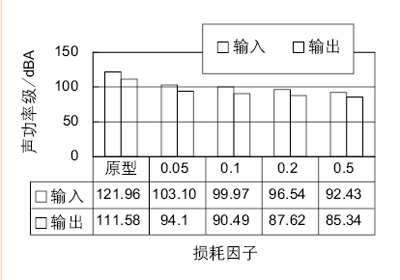

金属材料的阻尼值是很低的,钢、铁材料的损耗因子为1×10-4~6×10-4,而由两块钢板之间夹有非常薄的黏弹性高分子材料构成的复合阻尼金属板材的损耗因子一般在0.3以上。因此,在η=5×-4~0.5之间选取了η为0.0005(原型),0.05、0.1、0.2和0.5分别进行谐响应分析和辐射声功率计算,结果及分析见图3~6。

输出声功率比较

输出功率以复数形式存在,其实部以辐射声能的形式向外传播,称有功声功率,而虚部则只在原地作声能振荡,不向外传递功率,称无功功率。本文中的输出功率均指有功功率。声辐射效率表征了有功功率占整个输入功率的比例,等于有功功率与输入功率的比值。

图3 输出声功率频谱曲线图

由图3、图4可以看出,输入和输出声功率级随损耗因子的增大都呈减小趋势,也即随着阻尼的增大,表面振动和辐射噪声都将减小,但趋势渐缓;而且,随着阻尼的增大,高频噪声降低明显,300Hz以下频率范围输入输出声功率均变化不大。

图4 声辐射效率频谱曲线

声辐射效率随频率的增大总体上有增大的趋势,当阻尼增大时尤为明显。又见图6中,总的声辐射效率随阻尼的增大,表现先降后升的趋势,在0.1左右时达到最小。这是因为,随着阻尼的增大,高频噪声明显降低,使得低频噪声逐渐占主导地位,而激励在230Hz最大,所以,随着阻尼的增大,共振频率移向低频,越来越靠近激励频率,共振的强度越来越大,能量向外辐射的越来越多,所以输出的能量占输入能量的比例增大,即辐射效率增大。

图5 输入和输出声功率级随损耗因子的变化曲线

结构刚度的改变对辐射噪声的影响

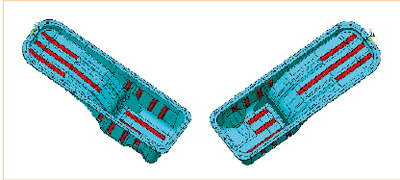

根据底面和左右侧面贡献率较大,以及峰值频率点的法向速度云图,在底面和左右侧面加工出凹槽以提高刚度。如图7的改进设计。图中红色的部位即为修改部位。

图6 声辐射效率随损耗因子的变化曲线

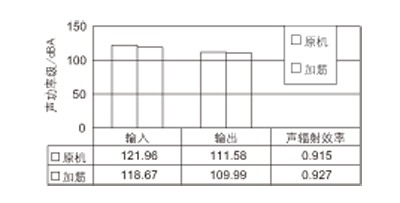

利用该模型,采用原机的油底壳螺栓激励进行谐响应分析,然后再进行辐射噪声计算。输出声功率和辐射效率的计算结果见图8和图9。

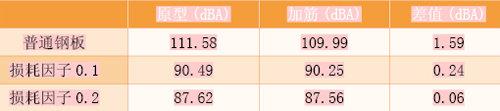

图7 油底壳的结构改进设计模型图

由图可知,在小于300Hz的范围内,原型和改进型的输出及辐射效率基本相等,而在原峰值频率点345 Hz、460Hz和900Hz处,改进型的输出有显著降低,但在大于750Hz的范围内又出现了多个峰值频率,尤其是785Hz处的振幅很大。综合的结果导致加筋后总的辐射声功率级降低1.6dBA。

图8 改进型与原型的频谱比较

原峰值频率点的辐射效率明显增大,说明结构刚度的提高导致辐射效率增大。

图9 改进型与原型的声功率级及声辐射效率比较

由图10可知,当频率大于300Hz时,改进型的固有频率大于原型,所以,刚度增大,辐射效率增加。这是因为慢速的模态较快速的模态在正负体积速度交界区域的抵消作用更大。