2025年11月14日

配天机器人2025年11月14日

TE2025年11月14日

西门子2025年11月14日

新时达2025年11月14日

蔡司工业

2025年11月13日

埃尔森

2025年11月10日

BBS

2025年11月07日

劳易测

2025年11月06日

和利时

2025年11月14日

威图

2025年11月14日

TE

2025年11月14日

KUKA

2025年11月14日

先导智能

2025年11月14日

TDK

1 引言

汽车侧面碰撞试验在我国刚刚开展,清华大学汽车碰撞试验室根据1998 年机械工业局集编的《机动车侧碰乘员防护认证规定》(CMVDR295),已进行了数次汽车侧面碰撞试验,对开展汽车侧面碰撞试验和侧面碰撞吸能材料进行了一些研究工作。汽车侧面碰撞事故是我国发生频次较高、造成严重受伤人数较多的交通事故。数据统计显示,1998年汽车侧面碰撞事故的发生率占整个交通事故的31.56%,严重受伤人数占30.15 %,都超过了正面碰撞事故相应的数据。因此,提高汽车侧面碰撞乘员的保护性能的研究很有必要。

2 侧面碰撞试验吸能材料研究

侧面碰撞法规中的移动壁前方安置了一块蜂窝结构的吸能材料,用来模拟两车发生侧面碰撞事故中冲击车辆的车头刚度情况。移动可变形壁障(MDB)的特性值(质量、形状和刚度)是依据各国的汽车特性来模拟的,欧洲和美国法规体系中关于MDB 的规定也有很大不同。目前我国的侧面碰撞法规草案是根据ECE R95 编写的,关于吸能材料的特性也与欧洲法规一致。

汽车侧面碰撞试验中所必须的标准吸能材料为消耗性材料,目前只能通过进口获得,价格比较昂贵,且采购周期较长。为了在我国顺利开展侧面碰撞研究,必须解决标准变形材料的来源问题。基于我国的材料来源,清华大学汽车碰撞实验室对大量的可能替代材料进行了广泛的试验研究,提出了通过多种材料组合成的吸能结构。通过试验证实,所试制的吸能结构达到了法规要求,大幅度降低了成本,取得了良好的效果。

2.1 侧撞试验法规对于碰撞壁障的规定

汽车侧面碰撞法规对试验中使用的标准吸能结构有详细的规定:碰撞材料为铝制蜂窝状结构,碰撞壁由六个独立块组成,法规中不仅规定了碰撞壁整体的吸能特性,还给出了每一块的力-变形特性。但法规中也注明,对于满足特性规定的其他材料,经有关机构认可后,亦可以在侧撞法规中使用。因此本文中的吸能结构的研制主要集中在对不同国产材料或规格的选取。

2.2 替代材料试验及结果分析

在研究过程中对包括泡沫塑料、泡沫铝、多种规格的芳伦纸蜂窝、铝蜂窝,以及纸制蜂窝材料等多种材料进行了静态压缩试验,考察其力-变形特性,确定能用于汽车侧面碰撞试验的材料及组合。

法规中要求的材料特性大致表现为三个阶段:压力线性增加达到抗压极限-压力下降至较稳定的抗压强度-变形完毕压力开始增加。

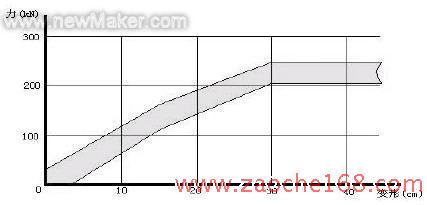

通过试验发现,芳伦纸材料胶粘表现出明显的不均匀性,导致其在变形过程中压力不断升高。图1 为芳伦纸蜂窝的特性曲线,这种材料结构的不均匀性将会使试验结果的不确定性增加,难以作为标准碰撞吸能结构的选用材料。理想的泡沫铝具有良好的碰撞响应特性,但由于目前泡沫铝生产工艺水平所限,其发泡工艺和发泡的尺寸很难控制,试验中选用的泡沫铝由于工艺的不均匀性表现为静态压缩特性的稳定阶段压力不断升高。尽管泡沫塑料对其工艺性有一定的保证,但静压特性在整个压缩阶段同样表现为压力-变形特性曲线不断升高,并且上升幅度很大,难以实现法规要求的压缩响应特性。

图1 芳伦纸蜂窝特性曲线 图2 铝蜂窝静压特性

通过试验筛选,纸制蜂窝和铝蜂窝材料的静态压缩特性比较理想,如图2 所示。在稳定的褶皱屈曲阶段,静态压缩载荷变形曲线表现出良好的特性,可以作为标准吸能材料结构的备选材料。国际上通用的标准吸能结构也都是利用铝蜂窝材料,国内铝蜂窝的用途还主要集中在刚度加强,其规格型号不多,为组成符合法规的标准吸能结构增加了难度。

通过对可能采用的材料的大量试验,选定了组成侧撞用吸能结构的材料,根据法规的载荷特性要求提出了组合方案,并用不同的材料组成了所需的结构。以第二块吸能结构为例,图3 所示为由不同规格的纸制蜂窝和铝蜂窝组成的吸能材料,图4 是该侧撞吸能结构的静压试验结果和法规要求特性的对比。可以看出该吸能快的静态压缩载荷变形曲线表现出良好的力学特性,可以作为标准吸能材料结构的备选材料。而且新材料的成本相对于进口材料的价格较低,降低了试验成本,为侧撞标准吸能材料的国产化奠定了基础。

3 汽车侧面碰撞试验方法研究

3.1 侧面碰撞运动学分析及试验场地布置

国内汽车正面碰撞开展的比较早,一些汽车碰撞试验场地是以正面碰撞试验而规划的。随着汽车安全法规的不断完善,有关汽车侧面碰撞试验的研究也得到了发展。清华大学汽车碰撞试验室根据1998 年机械工业局集编的《机动车侧碰乘员防护认证规定》(CMVDR 295),对侧面碰撞研究做了大量的工作,硬件和软件设施都具备了侧面碰撞试验的要求。

本次侧面碰撞试验是在正面碰撞试验台基础之上进行的,在原有场地上依据侧面碰撞法规进行做了些规划,图5 是试验室场地布置简图。在试验过程中,导向装置用缓冲器进行制动后与移动壁分离,使移动壁以(50 ± 1) km/h 的速度撞击被测车辆,且与被测车辆不能发生二次碰撞。在试验中被测车辆位置应适当,以避免导向装置影响碰撞过程。

在试验之前先对汽车侧面碰撞过程进行了动力学分析,讨论其是否满足试验室场地条件,以便配合场地中灯光和摄像设备的布置。图6 是简化的侧撞动力学模型,移动壁以一定速度撞击被测车,移动壁的动能最后转化为三部分的能量:移动壁头部吸能材料和被测车辆车门变形吸能,以及摩擦力的能量损耗。

图5 试验室场地布置简图

图6 侧面碰撞动力学模型

为研究方便,假设移动壁与被测车发生完全非弹性碰撞,对此模型进行简单运动学分析,可以估算出被测车辆在碰撞后的位移。设移动壁质量为m1,碰撞时刻速度V1,可知系统总动能为 。

。

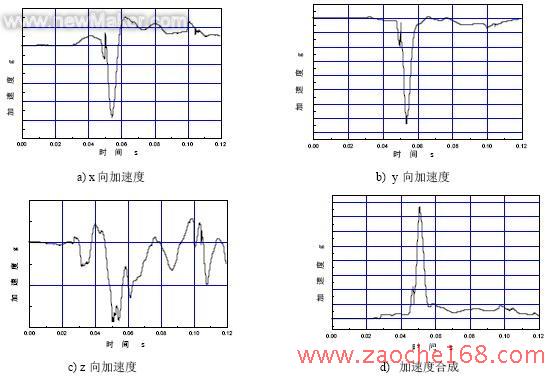

移动壁吸能材料特性曲线如图7 所示。

图7 吸能材料特性曲线

根据法规中关于碰撞过程中吸能材料的变形限度,设其压缩量为350mm,简化积分后得到其吸收的能量E吸。

其余能量作为整个平面运动刚体系的总动能

另外,法规中要求移动可变形壁障与被测车不发生二次碰撞。根据对侧面碰撞分析研究,在碰撞发生后200ms 时对移动壁进行制动,此时碰撞变形过程结束。

由实验测得的轮胎与地面滑动摩擦系数μ,移动壁阻力f ,计算得到碰撞后200ms 移动壁和被测车的滑行距离S1。

移动壁被制动后,被测车在地面滑动阻力作用下停止,滑动距离为

则碰撞过程中被测车总移动距离为S=S1+S2。分析中未考虑车门变形时对能量的损耗以及被测车转动的动能,故计算结果偏大,被测车实际滑行距离应不大于3.2m。

上述计算得到的是车辆质心的运动情况,碰撞过程中被测车将发生转动,车身转动也应在场地规划中进行考虑。被测车所受的平均力矩

其中,F 是移动壁对被测车的平均作用力,由应力-变形曲线可求出。Ff、Fr分别为前、后轮与地面的滑动摩擦力,其中

被测车转动角度为θ,Ic 是被测车的转动惯量。对微分方程求解,可估算出被测车碰撞后的转动角度θ= 28°。

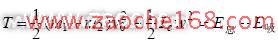

3.2 ES-2 型侧撞假人的标定

碰撞用试验假人在最初投入使用以及使用过一段时间以后,为了验证其仿生拟真性能,必须对假人进行标定。由于ES-2 型假人作为新的国际统一性侧撞假人,论文中对ES-2 假人标定方法进行了研究设计。ECE R95 中以EUROSID-1 型假人为例,对于在侧面碰撞试验中的假人进行了规范,并对假人标定方法进行了详细的规定。需要进行标定的部位有头部、颈部、肩部、腰椎、腹部、肋骨和骨盆。如图8 所示。

图8 假人标定示意图

我们对试验室原有的Hybrid III 型假人标定试验台进行了改进,使之能够进行侧撞假人各部位的标定。原有的胸部标定试验台增加了对肩部、腹部和骨盆的标定功能,颈椎试验台改进后也可用于对腰椎的标定。

此外,还设计制造了肋骨标定试验台,对侧撞假人的肋骨进行了标定,图9 是肋骨标定试验中的照片。在侧面碰撞法规试验中,假人的伤害指标是影响试验结果的主要因素。因此,侧撞假人的使用是侧面碰撞试验的关键环节,侧撞假人的维护和标定工作必不可少。

图9 标定肋骨时的效果图

3.3 试验电测量结果讨论及图像运动分析

经过了充分的理论分析与试验准备,依据侧面碰撞法规进行了侧面碰撞的试验。图10 为试验中移动壁和被测车的运动情况。其中,图10a)为碰撞起始时刻,图10b)为吸能材料变形结束,两车开始一起运动,图10c)所示为移动壁开始制动,图10d)所示为被测车停止运动的状态。

图10 移动壁和被测车运动情况

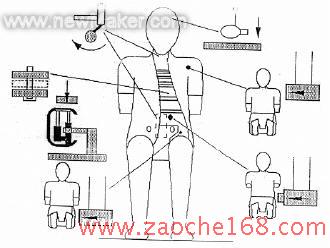

图11 是车载数据采集系统采集到的假人头部加速度信号及合成,结合图像运动分析可以看出,头部加速度峰值出现在碰撞后53ms,是由假人头部后侧面与B 立柱撞击产生的。本次试验假人头部HIC 值计算结果为700左右,其他部位伤害指标也都满足侧撞法规要求。

图11 假人头部三向加速度及合成

图12a)和b)所示为假人肋骨变形及其粘性指数(VC),图12c)和d)分别为假人腹部力合成和骨盆力。其中比较值得注意的是假人肋骨的变形和粘性指数。由于本次侧撞试验中使用的是ES-2型侧撞假人,对比同样车型中EUROSID-1 假人肋骨数据发现,ES-2 假人在试验中所发生的肋骨倾斜特性会稍有不同,表现为肋骨变形特性会稍圆,没有表现出EUROSID-1 假人的肋骨峰值平缓特性。反映到粘性指数上,有可能出现两个峰值,如图8 中的上侧肋骨粘性指数所示。世界范围内关于ES-2 和EUROSID-1 在整车试验中参数的研究也在继续开展中,特别被关注的就是肋骨的变形和粘性指数的比较,更进一步的分析还有待于更多试验数据的积累。

图12 假人各部位响应曲线

通过图像分析系统对试验过程进行运动分析,可以完成对序列图像中多个特定目标坐标信息的自动标识和跟踪,形成所有目标的时间序列坐标库。这样不仅可以方便的以点来表示目标,自动记录其坐标值,还可以方便的综合利用点、线、平面和椭圆来概括抽象出运动目标及其环境的位移,自动记录其位移关系形成时间序列,这样就可以对运动目标及其环境进行相对运动的分析。图13 所示为碰撞开始后50ms 的被测车。跟踪假人头部的标志椭圆可以看出在碰撞发生后50ms 左右,假人头部撞击到变形内陷的B 柱。图14 是跟踪车身标志点获得的车速和加速度信息。图14a)、14b)分别是移动壁的位移和速度曲线,图14c)、14d)分别是被测车的位移和速度曲线。

图13 碰撞过程图像运动分析(t=50ms 时刻)

图14 图像运动分析获得的位移和速度曲线

根据图像分析和实际测量的结果来看,移动壁和被测车的运动方式不是理想化的完全非弹性碰撞,这一点可以从移动壁和被测车速度变化中得到。如图14 所示,碰撞结束后移动壁和被测车以不同的速度运动,说明此时移动壁已经和被测车辆分离,而被测车在地面摩擦力作用下作匀减速运动。通过图像运动分析,我们获得了移动壁和被测车更确切的运动信息。图像运动分析也提供了电测量数据无法采集的信息,是电测量数据的有力补充,有助于我们更详细的了解整个碰撞过程并开展研究。

4 总结

本文根据CMVDR 295 的规定,对汽车侧面碰撞进行了一系列研究工作。以某某国产轿车的汽车侧面碰撞试验为背景,通过电测量,图像运动分析系统对碰撞试验结果进行了分析研究。这些技术手段不仅提供了汽车碰撞检测结果,也为今后进一步的研究,如侧面碰撞模拟计算的开展奠定了基础。同时,试验室根据法规中对汽车侧面碰撞试验中使用的吸能结构的规定,对铝蜂窝材料和多种吸能材料的力学特性进行了大量试验研究,提出了多种材料组合结构的替代方案。