2025年11月14日

配天机器人2025年11月14日

TE2025年11月14日

西门子2025年11月14日

新时达2025年11月14日

蔡司工业

2025年11月13日

埃尔森

2025年11月10日

BBS

2025年11月07日

劳易测

2025年11月06日

和利时

2025年11月14日

威图

2025年11月14日

TE

2025年11月14日

KUKA

2025年11月14日

先导智能

2025年11月14日

TDK

一、 中国汽车 工业发展概览

中国经过近半个世纪的努力, 中国汽车 工业从无到有,形成一个产品种类比较齐全、基本满足国内需求的工业体系。从 1955 年到 1998 年, 中国汽车 工业主要产品产量如下表所示。

根据汽车产量增长情况、汽车工业发展的外部环境和发展战略基本特征的变化,可将 中国汽车 工业的发展历程大致划分为三个阶段。

1 、初创阶段

中国汽车 工业的起步是通过国家集中投资和全方位技术引进的方式实现的,其标志是第一汽车制造厂的建设和投产。建国后,由于国内汽车专门人才缺乏,重工业部于 1950 年 8 月决定聘请苏联专家承担汽车制造厂的整体设计工作。 1953 年,在国家领导人的亲自推动下,第一汽车制造厂破土动工。经过短短的三年时间,便建成投产,成为中国第一个汽车生产基地。这种全盘引进的方式不仅为一汽的建设提供了物质和技术条件,而且为中国学习和迅速掌握汽车生产技术、积累经验提供了捷径。一汽建成后,先后发展了 4 吨解放牌、 2 . 5 吨越野、红旗轿车等产品,并形成一定生产能力。

1958 年以后的大跃进期间,全国范围企业下放,各省市纷纷利用汽车配件厂和修理厂仿制和拼装汽车,形成了 中国汽车 工业发展史上第一次 “ 热潮 ” 。到 50 年代未,中国的汽车制造厂迅速增长到 16 家,汽车改装厂增加到 28 家,汽车、特别是载货汽车产量迅速稳步增长,达到两万多辆的水平。中国各地方发展汽车工业的积极性,一方面丰富了 中国汽车 产品的品种,建立了比较完整的载货汽车生产体系(具备轻型、中型、重型载货汽车和各种专用改装汽车的生产能力)、满足了国民经济的多种需要,具有积极的作用。但另一方面,这一时期汽车工业投资的严重分散和浪费、布点混乱,重复生产的 “ 小而全 ” 畸形格局,为以后汽车工业的发展留下了隐患。另外, 中国汽车 工业未能形成独立开发和研制汽车新产品的能力,零部件工业也比较薄弱。

2 、摸索成长阶段

该阶段从 1960 年到 1980 年,跨越了四个 “ 五年 ” 计划,以第二汽车制造厂、四川汽车制造厂和陕西汽车制造厂的建设为主线。

第二汽车制造厂是 中国汽车 工业的第二个生产基地, 1965 年开始筹划,由于各种因素干扰,到 1975 年才建成投产,建设周期长达 10 年之久。不过,二汽是完全依靠中国自己的力量建成的,开创了 中国汽车 工业以自己的力量设计产品、确定工艺、制造设备、兴建工厂的纪录,标志着 中国汽车 工业上了一个新台阶。二汽建设中所需的 2 万多套设备, 100 多条自动化生产线,只有 1% 的关键设备是从国外引进的,其他均由国内自行研制生产,所以二汽的建设对促进汽车行业及相关产业技术进步,特别是机床行业的技术开发能力发挥了重要作用。

60 年代后期,为满足重型载货汽车需求,四川汽车制造厂和陕西汽车制造厂,以及一大批配套厂先后投入建设。进入 70 年代,在全国汽车供不应求和国家再次下放企业到地方的推动下, 中国汽车 工业的发展进入第二次高潮。到 1976 年,全国汽车厂家增加到 66 个,专用改装车厂增加到 166 个,其中上海汽车厂形成 5000 辆以上的小规模生产能力,一批零部件和附配件厂也得到快速发展。到 1979 年, 中国汽车 产量己达到 19 万辆,形成了以载货车和越野车为主体的汽车产品体系。

不过,由于这一时期中国经济处于孤立于世界汽车工业发展潮流之外的封闭发展状态,加上计划经济体制的束缚和以强调战备为代表的若干次重大决策失误的影响、汽车工业在总量增加,体系完善的同时,使低水平重复建设导致的汽车生产厂家规模小,技术水平低的问题进一步恶化。另外由于多数汽车厂选择在交通不便和无工业基础的山区,专业厂之间的布置也过于分散,不仅增大了建设成本,也制约了企业进一步的发展。

3 、快速全面发展阶段

进入 80 年代以后, 中国汽车 工业进入调整、提高和快速发展阶段。

80 年代初期, 中国汽车 工业不但产品数量不能满足要求,产品结构也以中型载货车为主, “ 缺重少轻,轿车几乎空白 ” 。为适应市场需求的变化,汽车工业及时调整了产品结构,注重了微型车、轻型车和重型车的产品开发,先后建立了一个微型车生产基地(天津汽车厂),两个装配点(柳州拖拉机厂和国营伟建机械厂)和四个轻型车生产基地(东北、北京、南京和西南),并集中投资建成了上海大众、一汽大众、东风神龙、天津夏利等具备 15 万辆或 15 万辆以上规模的轿车生产点,形成了比较完整的产品系列和生产布局。到 80 年代中后期,中国载货汽车产量和品种基本满足了国内市场的需求,轿车市场的供需矛盾也得到一定程度的缓解。

到九十年代, 中国汽车 生产能力比七十年代未增长了几乎 10 倍,全国汽车年产量 1992 年首次超过 100 万辆。 1998 年汽车产量 162 . 8 万辆,世界排名第 10 位,其中商用车生产 112 . 1 万辆,世界排名第 3 位;轿车生产 50 . 7 万辆,世界排名第 14 位。 1992 ~ 1998 年,全国生产汽车累计 984 . 7 万辆,其中轿车 234 . 8 万辆,基本满足了国内快速增长的汽车需求。另外, 中国汽车 工业基本车型形成了 6 大类 120 多个品种的较完整体系,各类改装汽车、专用汽车 750 多种。到 1998 年全国商用车(货车加客车)产量的轻(包括微)、中、重型车比例为 78.5 : 17.8 : 3.7 ,轻型车和微型车比重大幅度上升;全国载货车产量的轻(包括微)、中、重型车比例为 67.0 : 27.7 : 5.3 ;全国载货车与乘用车(轿车加客车)的产量比例为 40 . 6 : 59 . 4 ,基本上扭转了改革开放初期汽车产品结构的不合理局面。

1981 年至 1998 年底,汽车工业总投资额约 1560 亿元。 “ 八五 ” 期间( 1991-1995 年)是汽车工业的投资高峰期,全行业投资额达 756 亿元,约占全国投资总额的 1 . 18% 。 “ 九五 ” 前三年( 1996-1998 年),继续保持强劲的投资势头,三年累计投资达 594 . 8 亿元(见表 2 )。从投资方向看,后期投资力求集中,形成了几个大型企业集团,改变了分散生产的局面。

另外,八十年代以后,随着中国改革开放的不断推进, 中国汽车 生产企业的经营管理体制也发生了重大变化。汽车企业的产品开发、生产和市场营销,基本从计划经济格局转变为面向市场、面向用户、开拓经营的市场经济格局。汽车工业的行业管理体制基本从自律性行业管理入手,逐步建立了适应市场需求的营销网络和方便用户的售前、售中、售后服务体系,目前正致力于创造良好的社会环境和使用条件,进一步完善营销体系和服务功能,理顺和规范市场秩序。在此过程,汽车工业的宏观管理体制几经调整,正不断向市场化方向迈进。

4 、汽车工业在国民经济中的作用

汽车工业的发展对中国经济的发展做出了巨大贡献,特别是改革开放后的二十年里,汽车工业的快速增长使其成为拉动中国经济快速增长的主导产业之一。

表 3 的数据表明, 中国汽车 工业的产值占工业总产值的比重总体来看在稳步上升。虽然 93 年到 95 年这一比重有所下降,其原因主要在于中国经济的过热增长一定程度上掩盖了汽车工业的稳定增长势头。 中国汽车 产量从 1990 年到 1995 年增长了几乎 2 倍就能说明这一点。进入 90 年代中后期,中国经济买方市场特征日益突出,多数行业增长趋缓,汽车工业总产值比重却从 95 年汁始重新进入稳步增长阶段,这充分说明汽车工业对经济增长具有稳定而有力的带动作用。

在绝大多数年份,汽车工业增加值的增长趋势高于国民经济的总体增长趋势。特别是 90 年代以后,汽车工业的增长趋势明显超前于国民经济总体增长趋势。有关统计数据显示,这一时期汽车工业增加值增长速度高出 GDP 增长速度平均约 4-5 个百分点左右。由于汽车工业本身产值规模较大和与前向后向产业关联程度 ‘ 很高,它的发展对中国经济增长所发挥的带动作用是比较大的。

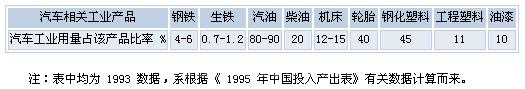

中国汽车 工业与相关工业的关联情况如表 4 所示。

最后,汽车工业是劳动密集型产业。据统计, 1997 年, 中国汽车 工业职工人数 197 . 8 万人,相关制造业部门约 25 万人,能源及材料部门 202 万人,汽车及其相关产业劳动力总数占全部劳动力的 4% 左右。如果再考虑与汽车服务业有关的就业人数,这一比例还要大些。所以,汽车工业的发展对中国工业化过程中的就业问题和劳动力的转移也发挥了一定作用。

二、 中国汽车工业的现状和特征

1 、产出:整车和主要零部件

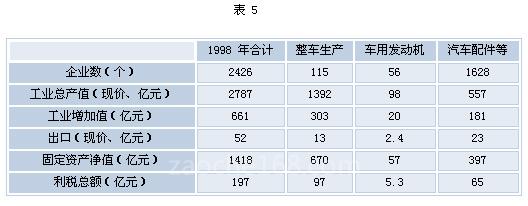

下表是 1998 年中国汽车工业一些重要的经济指标。

总体来看,同 90 年代初期相比,中国汽车工业的企业数目略有减少,但汽车产量增加了 2 倍多,工业总产值增加了 5 倍,工业增加值增长了 4 倍,固定资产增加了近 7 倍。其中,客车和轿车产量均增长了十多倍,是增长最快的车型;载货车产量增长了 1 倍,但近年来出现明显下降趋势。

分车型看,重型载货汽车 1998 年总产量 34629 辆,占主导地位的四家企业的产量占到总产量的 94% 左右。中型载货汽车是中国发展最早的汽车产品, 90 年代初期产销量快速增长,并于 1993 年达到年产量的最高峰( 33 万辆)。此后由于市场萎缩和中国汽车工业结构调整,产销量连年大幅度下降,到 1998 年己不足 20 万辆。轻型车是在 80 年代以后发展起来的,到 1998 年产销量达 50 万辆,占四大商用车产量的 43% ,而且增长势头颇为强劲。微型车的开发和研制也始于 80 年代初期,进入 90 代后增长迅速,到 1998 年产量超过 30 万辆,成为与轿车一样拉动中国汽车工业增长的主要因素。

近年来,中国汽车零配件工业的增长也十分迅速。部分零配件在满足国内需求的同时还大量出口国际市场,成为中国汽车工业出口创汇的主要力量。 1998 年,中国汽车零配件出口总额 4 . 89 亿美元,比 1990 年增长了 5 倍,在汽车工业出口总额中所占比重为 55% ,比 1996 年提高了近 10 个百分点。

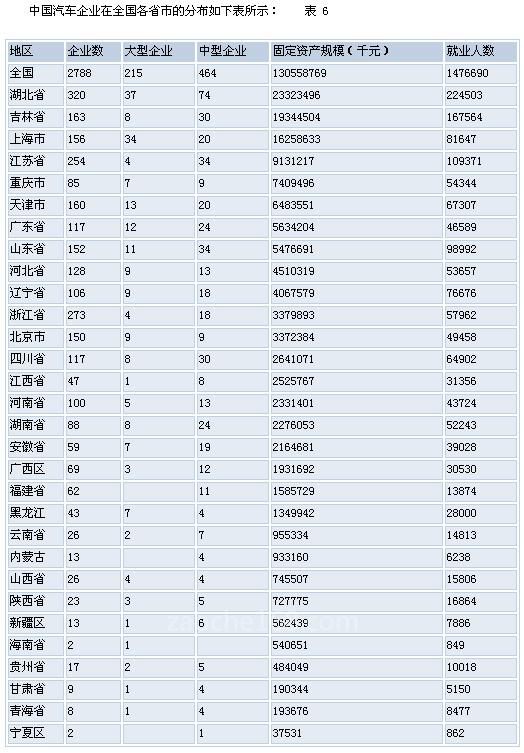

2 、中国汽车工业生产能力的地区分布

从中可以看出,中国汽车工业主要分布在湖北、吉林、上海、江苏、重庆和天津等原有汽车工业基础比较雄厚的省区。这六省市的汽车企业数目占全国汽车企业总数的 40 %以上,资产规模占全国的 63% ,就业人数占全国的 47% 。从资产规模和企业总数的对比可以看出,这些省市汽车企业规模较大;明显高出全国平均水平,是中国汽车工业的主要生产基地,也是主力车型整车生产企业比较集中的地区。其余二十多个省市中,浙江省汽车企业数目居全国第二,以中小规模的零部件企业为主,是中国汽车零部件生产的主要省区之一,但该省除了年产不足 2000 辆客车的生产能力外,整车生产能力很小。在广大的西南和西北地区,只有陕西和山西具备小规模整车生产能力,其他多数省区汽车工业十分落后,企业数量、企业规模和总的资产规模都很小,即使有小量整车生产,也以各种改装汽车为主,缺乏主力车型的生产能力。

3 、集中度:产品集中度和市场集中度

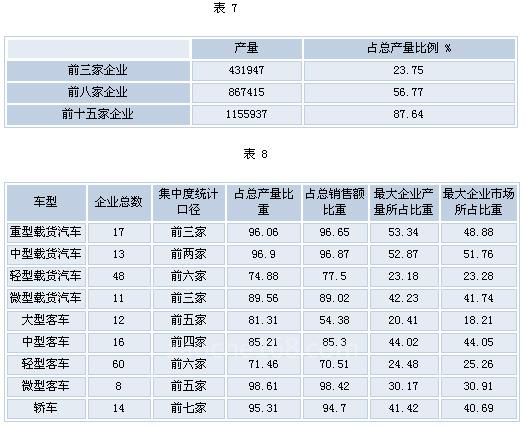

汽车工业是受规模经济影响最深的少数工业部门之一。国际经验表明,寡头垄断的市场结构在汽车工业中具有不容置疑的地位。根据 1999 年底的统计资料计算,中国 115 家整车生产企业的集中程度如下表所示:

注:上表数据来源于《中国汽车工业综合分析》( 1999 年 9 月份),汽车产量为各企业 1999 年 1-9 月份的累计产量。

表中数据表明,中国汽车行业不同车型的生产和市场集中程度不同。其中,中型和重型载货汽车的集中程度最高,其次是微型载货汽车、中型客车、微型客车和轿车,集中程度最低的车型是轻型载货汽车、大型客车、轻型客车。生产和市场集中程度在不同车型之间的差别,主要原因在于改革开放以来各车型需求增长的幅度不同。一般来说,需求增长较快的车型,由于各地方投资热情高,企业数量和产量同时快速增长,所以生产和市场集中程度较低,如轻型车。而需求增长缓慢的车型如中型载货汽车,原来已经有较大规模的生产能力,新增能力较小,生产和市场的集中程度相应高一些。在此,一个略带规律性的现象是,改革开放以后,需求增长因而产量增长越快的车型,生产和市场的集中程度越低。不同车型因资本规模、技术要求不同而形成的进入壁垒的差别,对中国汽车工业集中程度的影响并不大。

4 、技术水平, R & D 支出与技术引进

改革开放初期,中国汽车工业总体技术水平比国际水平落后大约 20-25 年,零部件技术力量尤其薄弱,轿车生产技术几乎是空白。此后近二十年里,通过自主开发和引进,中国汽车工业技术水平有了明显提高。

1998 年,中国汽车工业的 R & D 支出共 38 亿元,占销售收入的 1 . 4% ,其中整车企业 R&D 支出 17 . 3 亿元,占整车销售收入的 1 . 27% ;车用发动机生产企业 R&D 支出 9455 万元,占销售收入的 0 . 986% ;汽车零配件企业 R&D 支出 11 . 5 亿元,占销售收入的 2 . 13% 。总体来看,汽车零部件企业技术开发投资比重较高。分企业规模看,大型企业的 R&D 支出水平最高,达到年销售收入 1 . 6-1 . 7% 的水平,企业年平均开发支出约 2000-2500 万元。其次是中型企业,平均比重约 1 . 2% 。特大型企业 R&D 支出占销售收入的比重最低,仅为 1 . 08% ,但单个企业平均的开发投入金额高达 1 . 3 亿元。这在一定程度上说明了汽车工业研究开发中的规模经济性。分企业性质看,国有汽车企业的 R&D 支出远高于其他所有制类型的企业,是中国汽车工业 R&D 投资的主体, 1998 年占总 R&D 投资的一半以上。但从 R&D 投资的比重看,各种所有制形式的企业之间没有太大差别。

在不断加大 R&D 投资,提高自身研发能力和技术水平的同时,中国汽车工业加快了引进国外先进技术的步伐。近十多年来,通过直接利用外资,中国汽车工业先后引进国外技术 300 余项,其中整车 26 项,发动机、变速箱、车身等主要总成 25 项,零部件 153 项,工艺、研究开发等 79 项。引进车型涉及除中型载货车以外的几乎所有车型。与此同时, 300 余家汽车工业的重点企业,还通过直接引进外资进行了技术改造。

到目前为止,中国汽车工业己基本具备除轿车外的多种重要车型和零部件的自主开发能力。但与国际水平相比,中国汽车技术水平和开发能力仍然很低。

有资料显示,中国汽车工业引进技术产品达到 80 年代水平的占 30% ;换代产品达到 80 年代水平的占 30% ,技术落后产品占 40% 。其中较为突出的是客车和旅行车,大部分是仅适合公路中短途客运和城市公共交通用的低档产品。从技术性能看,中国汽车产品自重约比国外同类车重 10 ~ 20% ,油耗约高 10 ~ 30% ,汽车首次故障里程约 1000 ~ 2000 公里,是国外车的十分之一。汽车电器系统、供油系统和附件性能不稳定,汽车寿命也只及国外同类车的一半。

就轿车技术看,国外轿车普遍采用多气门、电子喷射发动机、中央门锁系统,中高级轿车都配备了安全气囊、 ABS 防抱死制动系统,而国产车除奥迪有安全气囊和 ABS 系统外,其它车都没有,很多车型没有中央门锁系统和多气门、电子喷射系统。总的来看,国产轿车技术性能比国外落后 5-15 年。同时,由于零部件工业落后,轿车在油耗、故障发生率等技术指标上和国外同档次车有明显差距。在废气排放控制技术方面,中国新产轿车的 HC 、 CO 和 NOx 的排放量分别是 1992 年美国新车排放量的 14 . 5 倍、 11 . 8 倍和 3 . 3 倍,也明显高于世界其他国家。最后,中国轿车工业仍然没有形成自己的设计开发能力,一些轿车品种己是国外十几年前的车型,而且车型更新周期很长,如桑塔纳在生产了 10 多年后,才推出了新型的桑塔纳 2000 型。

近年来,中国汽车工业的技术引进正在从单一全套产品引进向以引进开发技术为主的方向转变。载货车、客车和摩托车开始实现自主开发,轿车产品开始同外国厂家联合开发,以从中学习技术、积累经验,尽快向自主开发过渡。

三、中国汽车工业领域的外商投资

1 、中国汽车工业外商直接投资的发展历史和现状

汽车工业是中国利用外资较多的行业。 1983 年,北京汽车制造厂与美国汽车公司正式签约,成立了中国第一家整车合资企业 “ 北京吉普汽车有限公司 ” ,拉开了中国汽车工业大量利用外资的序幕。至 1998 年底,中国汽车工业共建立了 360 余家合资企业(有些企业属于兼营,因此难以将其明确地划入汽车工业),其中各类汽车生产企业 50 余家,主要总成及零部件企业约 240 多家,其他服务、咨询类企业 40 多家。吸收外资协议金额 26 亿美元,实际到位金额 22 亿美元。投资外商来自韩国、日本、美国、德国、法国等 20 多个国家和地区,投资企业正在由初期的中小资本向国际性大财团变化。在各种投资方式中,中外双方共同投资,组建合资和合作企业是最主要的方式,占到了全部外商投资项目的 90% 以上。但 1995 年下半年以来,连续发生了几起美国和日本企业直接并购中国国有大中型汽车企业的事件,引起了行业内外的普遍关注。

近两年来,受亚洲金融危机和中国经济增长速度持续降低的影响,中国汽车工业外商投资的增长幅度也明显下降。据不完全统计, 1998 年中国汽车工业吸引的中外合资企业有 28 家,投资总额约 10 亿美元。无论在合资数量还是在投资总额上,都较 1997 年有较大幅度的下降。从投资额来看,日本居首位,其协议出资额约 2 亿美元;美国协议出资 1 . 97 亿美元居第二,其他投资额较大的国家还有中国的台湾、意大利、德国等。其中,整车合资企业有 6 家,投资额 6 . 54 亿美元,分别占总数的 21 %和 63 %。合资项目以高中档客车和客车专用底盘为主,其次是轿车,多功能箱式车也占一定比重。零部件合资企业有 21 家,投资总额为 3 . 62 亿美元,另有一家中外汽车信息技术项目的合资,投资额约 2 亿美元。新投资的汽车零部件合资企业以围绕大企业搞配套产品生产为主。

2 、中国汽车工业中外商直接投资的股权状况

至 1998 年底,在外商直接投资的汽车工业企业中,中方控股 219 家,约占外商投资企业总数的 55 %,外方控股企业 121 家,约占 30 %,中外各占 50 %的企业 61 家,约占 15 %。其中,整车类外商投资企业中,由中方控股的占 66 . 7 %,外方控股的仅占 13 . 7 %,中外双方各占一半的企业占 19 . 6 %。零部件合资企业中,中方控股的占 56 . 5 %,外方控股的占 28 . 4 %,中外各占一半的企业占 15 . 2 %。其他外商投资企业中,由中方控股的占 80 %,外方控股的占 15 %,中外各占一半的占 5 %。显然,中国政府一直试图掌握汽车工业中核心部分的控制权,对整车生产企业的控制比较严格,而在汽车零部件领域对外方的股权限制比较宽松。

3 、中国汽车工业中外商直接投资的领域和地区分布

从投资领域看,外商投资的主要投向是整车生产项目,占外商投资项目总规模的 57 . 88 %,而投向汽车零部件的外商投资只占总投资的 30 . 47 %。外商投资的整车生产企业又主要集中在轿车生产项目。中国轿车工业中除天津汽车公司外,全部为合资企业。其他整车生产合资企业如载货车,专用车、改装车生产企业等,在中国汽车工业同类产品生产和市场上所占的比例有限,影响也不大。在汽车零配件工业中,外商投资企业不管是企业数、产量还是产值都占到了四分之一以上,并且控制甚至垄断着一些高技术和高附加值的汽车零配件的生产,如汽油喷射装置,三资企业产量占 100 %,喷油器占 70 %,活塞环占 65% ,分动器总成占 60% ,汽车音响设备占 90% ,电动玻璃升降器占 91% ,等等。

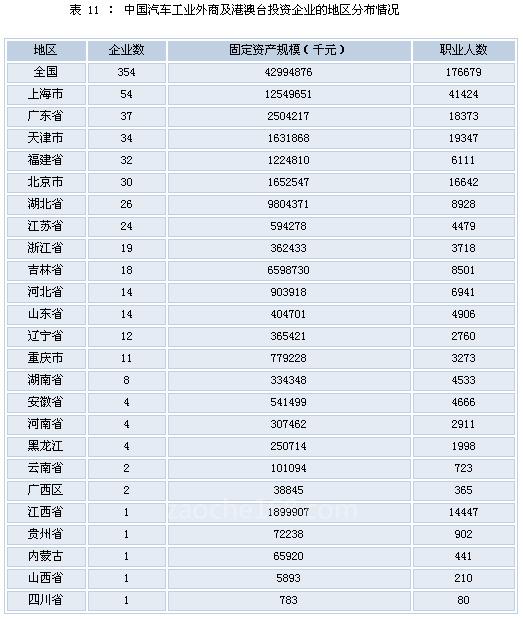

从地区分布看,外商投资企业主要集中在中国汽车工业的主要基地和经济发达地区,如华东、中南和东北地区,这三个地区的外商投资企业数分别占全国汽车工业外商投资企业总数的 35 . 8 %、 24 . 3 %、 15 . 6 %。三个地区的外商投资企业数占全国汽车工业外商投资企业总数的 75 . 7 %。其中,外商投资企业数超过 30 家的有上海、天津、北京、福建、江苏五个省;超过 10 家的有湖北、广东、辽宁等 9 个省。外商及港澳台投资在中国的地区分布详细情况如下表所示:

四、 中国汽车需求现状和趋势预测

随着经济的发展和部分经济较发达地区居民收入水平的明显提高,中国机动车保有量增长较快。 1987-1997 年,中国机动车保有量年均增长 17 . 5 %,其中汽车保有量年均增长 11 . 6% 。截至 1997 年底,全国机动车保有量超过 3400 万辆,其中汽车 1219 万辆,摩托车 2022 万辆。

从汽车的消费者群体结构来看,正处在由公用型向私用型消费转移的重要时期。自八十年代初允许私人购车以来,私人购车数量持续高速增长, 1986-1997 年间,私人汽车保有量平均每年增长 23 . 5% ,大大高于同期非私人汽车保有量年均增长速度( 11 . 8% )。 1996 年私人汽车保有量达到 289 . 7 万辆,占全部保有量的 26 . 3 %, 1997 年为 350 万辆,占 28 . 5 %。私人购车占汽车总需求的比例, 1985 年为 15 . 23% , 1995 年升至 45 . 43% , 1997 年超过一半,达 57 . 6% 。上述统计数字明确地表明:中国正在经历着由汽车私人消费的导入期向增长期跨越的阶段。

但中国城镇居民家庭汽车拥有率仅为 0 . 19% 。据国家统计局的抽样调查资料, 10 %最高收入户中汽车拥有率为 0 . 5% , 10 %的高收入户的拥有率为 0 . 32% 。与国际经验比较这个比例是严重偏低的。当然,中国的经济发展在城乡间、东西部之间存在明显的阶段性差异,例如,北京市各种机动车保有量远高于其他地区。 1997 年北京市机动车保有量突破 122 . 9 万辆,占全国汽车保有量的十分之一强。

从国外汽车市场的发展经验看,存在人均国内生产总值超过 1000 美元时私人购车开始进入较快增长阶段的规律。 1998 年上海、北京、天津的人均国内生产总值分别为 25192 . 63 、 16142 . 13 、 13964 . 26 ,人均国内生产总值超过 1000 美元的地区(东南部沿海地区和中心城市)人口数量超过 3 亿,这些地区应该说已经迈入汽车快速增长阶段。

有关研究预测,到 2005 年中国潜在的汽车需求量可望达到 580 万量,轿车需求量则为 200 万辆, 2010 年汽车和轿车潜在需求量可望在 1000 万辆和 400 万辆以上。由此可见,从经济发展和市场发育的自然扩张趋势看,存在着巨大的潜在需求,并且正孕育着汽车高速增长的时期。

五、 中国汽车工业面临的主要问题

1 、主要整车企业的重组

与国际汽车工业产业组织的基本格局相比较,中国汽车工业的产业组织水平很低。从企业数量看,中国整车生产企业有 115 家,数量几乎等于美、日、欧所有汽车厂家数量之和,产量却不及这些国家一个大企业的产量。 1998 年轿车生产厂最大规模的是上海大众,但产量仅为 23 . 5 万辆。另外,中国整车生产企业之间、整车生产企业和零部件企业之间的专业化分工程度还很低, “ 大而全、小而全 ” 问题依然存在。部分大型汽车企业的产品覆盖面大,单一产品产量的规模却不是很大。最后,整车生产企业产品不配套,各搞自己的生产体系,使零部件厂家更为分散,专业化水平和技术开发能力非常低。与日本相比,几种主要零部件的产量仅及日本的

1 / 35 至 1 / 489 。

2 、消费政策对汽车工业发展的限制

长期以来,中国的轿车以 “ 公车 ” 为主,在很大程度上被当作奢侈品而非必需品看待。为了防止 “ 乱花钱 ” ,实行了以限制为主的轿车消费政策。这种政策是有其必要性、合理性,但当私人购车迅速增加,轿车进入家庭成为国民经济增长重要动力以后,现有的消费政策就成为障碍。据统计,目前中国轿车生产和消费过程中的各种收费达 200 余种,占轿车实际零售价的 20-50 %,由此导致了车价居高难下,高出国际市场价格一倍以上。中国是世界上汽车税费水平最高的国家。

税费及管理政策问题造成的结果,一是不利于汽车工业的发展,抑制轿车的私人消费,限制了国内市场规模;二是不利于鼓励发展小排量汽车;三是不利于优化资源配置,阻碍推动以节能为中心的轿车技术进步;四是不利于保护环境质量,高耗油、高排放的轿车严重污染城市大气。

3 、加入 WTO 对中国汽车工业的冲击和挑战

在过去的 20 年间,中国一直是汽车产品的净进口国,出口量较小。 1993 年出口只占进口的 8% , 1997 年出口汽车产品上升到近 10 亿美元,占进口的 48% ;其中近一半为汽车配件。整车出口以货车为主。 1983-1985 年和 1992-1993 年是汽车进口增长率最高的两个阶段。 1995 年达到 54 亿美元,其中配件占 18% ;进口整车以轿车为主。此后,汽车国内产量的增长持续快于汽车进口的增长,进口汽车在国内市场的占有率连续下降: 1992 年是 19% , 1998 年降到略低于 3% 。这既受到国内汽车需求增长慢的影响,也是国内汽车生产能力扩张、国产车市场竞争力有所提高的结果。

资料来源:《中国汽车工业年鉴》, 1999 年

就国内生产而言,加入世贸组织后,总体影响主要是:

在进口大幅度增加以前,汽车生产仍主要取决于国内需求,且进口车对国产车的替代不会显著增加,现有大部分企业产量及生产能力利用率不会有大的改变。伴随贸易政策调整逐步到位,进口开始大幅度增加,国内汽车生产能力闲置状况会加剧,产量有可能下降,但生产集中度会有所提高;再往后,在过渡期结束后,由于外商直接投资增加,新进入的外资企业开始投产,国内汽车企业的重组和市场份额的重新划分过程终结,国内汽车生产逐步成为跨国公司国际化生产的一个组成部分,中国汽车产品产量会增加。

这一转变过程将首先反映在零部件生产上。零部件进口增加,国内竞争加剧,将促使零部件价格持续下降。零部件制造企业利润降低或者出现亏损,部分生产能力闲置加剧不可避免,产量会减少。一方面相互重组的压力增大,各个整车的通用零部件生产集中度会显著上升;另一方面,一些零部件企业将通过吸纳国外投资者,引进先进技术,提高产品的价格和非价格竞争力,从而为本地区或本集团之外的组装企业服务,甚至成为跨国公司供应全球市场的零部件生产点。

相比之下,整车企业同时面向国际和国内市场进行大规模生产的时间会更长一些。特别是缺乏国内制造基础、目前几乎完全靠进口满足国内需要的中高档轿车,将在相当长时期内维持当前的局面,并且进口价格下降会增加进行进口替代的难度。跨国公司投资于这些车型的生产,主要仍将是满足国内市场的需要,而不是出口。

只有在部分货车及经济型轿车,尤其是微型和轻型轿车上,伴随着国内零部件成本的下降,国内市场的统一和扩大,生产集中度的提高,研究开发投入的增加,中国有可能经过大约 10 年左右甚至更长的时间,进行同时面向国内外市场的国际化生产。

过渡期政策调整对汽车生产者的影响具体表现在以下几个方面:

第一,来自进口的竞争会加剧国内汽车及其零部件生产者之间的竞争烈度,竞争手段也将更加多样化,除价格手段外,非价格如广告、服务上的竞争也会加强,从而促进汽车及其零部件制造成本、销售成本、管理成本的降低。

第二,汽车及零部件生产企业的利润率会显著下降。目前中国汽车整车及零部件企业的利润率普遍高于国外同类型车制造企业。这一状况将伴随保护水平的降低而改变。

第三,企业的两极分化加剧,有利于生产集中度的提高和企业之间分工的改善。那些优势企业因为有规模经济而进一步扩大其市场份额。各个整车企业建立封闭的零部件供应体系的格局会有所改变,一些零部件企业将同时服务于多个整车企业,尤其是通用零部件生产的集中度会显著上升。

第四,国内企业在轿车车型选择和新车型开发上的重点,将转向更适合中国住房、道路、停车场地、燃料供应特点的经济型轿车,从而形成国内生产的汽车与进口车在车型上互相补充的格局。