2025年11月14日

配天机器人2025年11月14日

TE2025年11月14日

西门子2025年11月14日

新时达2025年11月14日

蔡司工业

2025年11月13日

埃尔森

2025年11月10日

BBS

2025年11月07日

劳易测

2025年11月06日

和利时

2025年11月14日

威图

2025年11月14日

TE

2025年11月14日

KUKA

2025年11月14日

先导智能

2025年11月14日

TDK

“缺芯”是近些年一个老生常谈,始终绕不开的话题。导致“缺芯”的原因有很多,就如新冠疫情。自2020年以来,新冠疫情在全球肆虐,全球各地工厂复工复产率始终难以恢复,最终导致“缺芯”。

祸不单行,一系列的意外又加剧了“缺芯”,如2021年2月,德克萨斯州经历了特大寒潮,导致英飞凌恩智浦德州工厂停工;3月末,日本瑞萨电子生产区N3栋1楼发生大火,烧毁了专用12英寸车载芯片晶圆车间,等等。

那有些人会问,等疫情结束之后,“缺芯”问题是否就会得到缓解,甚至彻底解决呢?答案大概率是不会,要想解释清楚这一点,就不得不说导致“缺芯”的另一个重要原因,那就是——供不应求。芯片供不应求要分开来看,一方面是供,一方面是求。先说前者,我们刚刚提到了,全球各地工厂生产工作都因为新冠疫情受到不同程度的影响,会间接影响到芯片供应。这一点不难理解,随着疫情影响的消退,供应方面的问题会逐渐得到缓解。

但后者,需求——则是疫情消退也无法解决的问题。

近几年,汽车在高速地向智能化、电气发展,对于芯片的需求在不断地快速增加。举个例子,定速巡航对于早些年的汽车算得上一个奢侈的配置,只有高端、高配车才会配备这一功能;而最近一两年,更高级的自适应巡航几乎成为了每台车的标配。据相关统计数据显示,目前中国市场的L2级以上的驾驶辅助技术渗透率约为20%,而到2025年,这一数字将超过65%。曾经一台车上只有十几个芯片,而现在一台车上有大几十个芯片。

因此,在智能化、电气化的发展过程中,汽车为了实现各种娱乐、辅助功能,对于芯片的需求会不断增长。需求不断增长,“缺芯”问题自然难以解决。

更重要的是,“缺芯”缺的是车规级芯片,它并非想做就能做,做了就能用。车规级芯片的技术门槛很高,要投入使用需要满足一定技术标准,从生产到检测到最终的上车使用需要很长的时间。

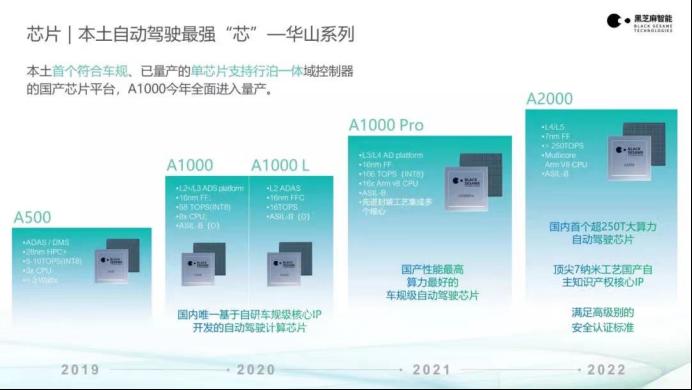

据了解,车规级芯片从产品定义到最终车规可靠性认证完成大多需要三年时间,中间还有着芯片流片、芯片流片封测完成、生产件批准程序、功能安全认证完成等一系列复杂流程。以黑芝麻智能已经量产上车的华山二号A1000系列芯片为例,其从确定产品定义到量产上车经过了三年多的时间。因此,车规级芯片过高的准入门槛,又会进一步加剧芯片短缺。

当然,凡事都有两面性。在这个“缺芯”的大环境下,也一定程度上给了中国芯片企业的发展空间。

一方面,中国车企在快速推进智能化和电气化,对于车规级芯片的需求量极大,海外供应商的芯片供不应求,中国车企自然会寻求国产芯片作为替代者。目前,国产芯片使用率只有3%,仍有巨大的提升空间;另一方面,目前的主流芯片供应商都来自欧美日地区,考虑到美国对中国的芯片封锁日益严重,未来有着很大的政策不确定性。因此,中国车企也要尽快加速装车芯片国产化的进程。据业内人士表示,近期有大量车企都在咨询芯片国产化的相关问题。

黑芝麻智能就在这一大背景下孕育而生,其在2016年成立,2020年发布了第一代芯片;2021年推出了最新的A1000系列芯片,并预计在今年年底推出新一代A2000芯片。同时,下一代A3000芯片也已经着手推进,预计采用5nm制程,拥有超过1000Tops的算力水平,足以与海外品牌的芯片旗舰“掰手腕”。

结合此前提到的相关数据,2025年将成为一个至关重要的时间节点,“缺芯”状态能否得到缓解,中国芯片能否实现突破,我们也将拭目以待。